Die japanische Notenbank hatte im Dezember beschlossen, ihren Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent anzuheben. Das klingt nach einer für den Rest der Welt irrelevanten Meldung, zumal der Zinslevel so niedrig ist, dass die Massnahme bedeutungslos wirkt. Aber diese Sache könnte, ebenso wie die politischen Veränderungen in Japan, durchaus Einfluss auf andere Märkte haben, vor allem auf den US-Markt – wegen der Carry-Trades.

Anfang der Neunzigerjahre platzte in Japan eine gewaltige Spekulationsblase. Seither war und wurde nichts mehr wie zuvor. Japan geriet in eine knifflige Situation. Man musste sich als Exportnation gegen die anderen, aufstrebenden Länder im asiatischen Raum behaupten, dazu war es wichtig, dass die Währung schwach bleibt. Denn dadurch hat ein Exportland Vorteile: Die Erlöse erzielt man in Ländern mit starken Währungen und hat so beim Rücktausch in den schwachen Yen eine höhere Rendite.

Die Crux einer schwachen Währung

Das Dumme dabei war und ist aber, dass Japan im Vergleich zu anderen Ländern über ungewöhnlich wenig Rohstoffe verfügt. Die müssen also importiert werden. Und beim Import verkehrt sich die schwache Währung ins Gegenteil, wird also zum Nachteil. Rohstoffe werden in US-Dollar fakturiert, steigt der Dollar also gegenüber dem Yen im Wert, wird die Sache teuer.

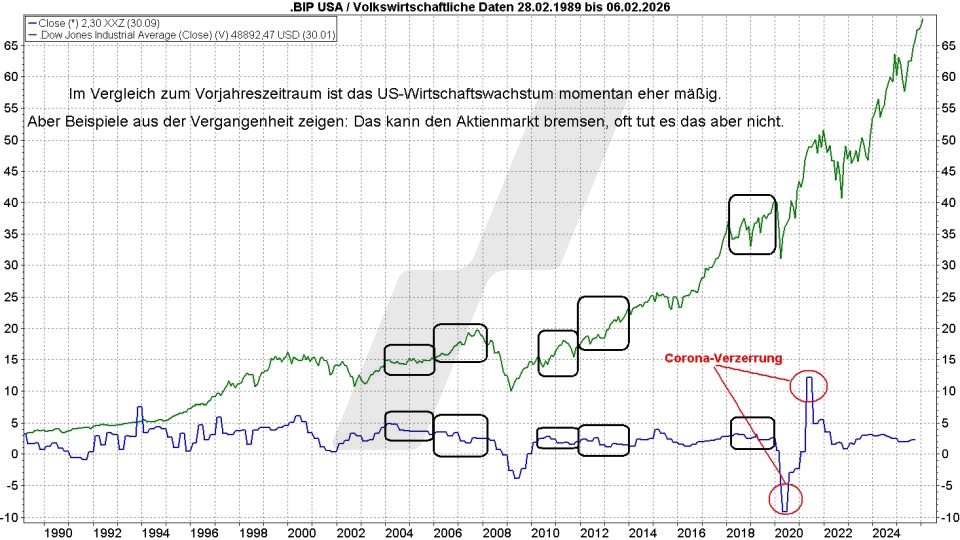

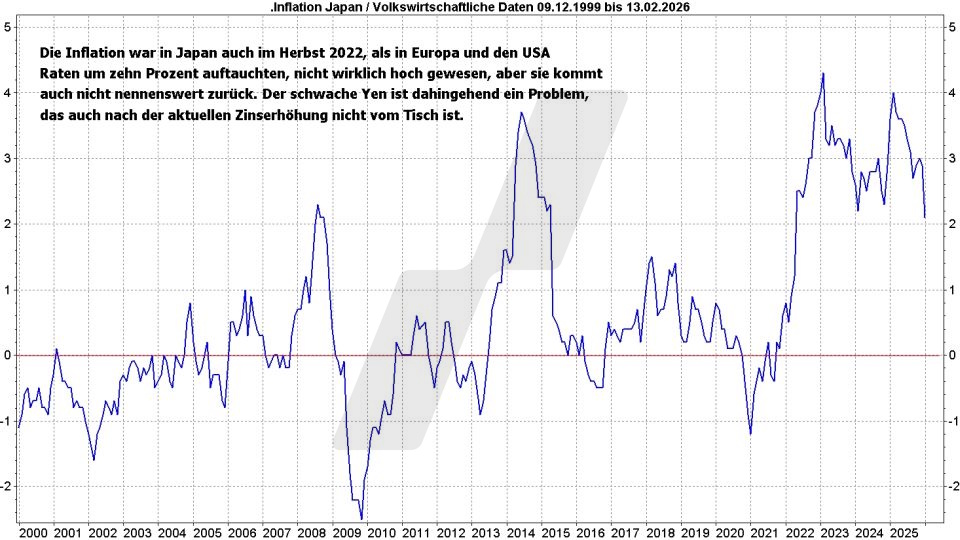

Das bedeutet Inflationsgefahr, der man mit höheren Leitzinsen beikommen müsste. Was dann aber normalerweise auch die Währung attraktiver macht, so dass der Exportvorteil eines schwachen Yen dahin wäre. Doch um dieses Problem konnte man sich sehr lange Zeit herumdrücken, weil diese höhere Inflation nicht auftauchte. Der Konsum in Japan selbst kam nie wieder so richtig auf Touren, die Preise hielten sich stabil, in einigen Jahren fielen sie sogar, wie die folgende Grafik zeigt. Kein Grund also für die Bank of Japan (BoJ), die japanische Notenbank, wegen Inflationsrucks die Zinsen anzuheben. Jedenfalls war das lange Zeit so.

Die Währung konnte problemlos schwach sein und schwächer werden, die grossen japanischen Konzerne holten sich ihre Gewinne eben vor allen durch den Export und weniger durch den Binnenkonsum, das glich höhere Rohstoff-Importpreise aus … und der Leitzins lag und blieb bei null, bis Anfang 2024 war er sogar negativ (-0,1 Prozent). Doch der vorstehende Chart zeigt:

Das funktioniert momentan nicht mehr. Im Zuge der allgemeinen Inflationsphase im Jahr 2022 zogen auch die Preise in Japan an. Doch während die Teuerungsrate in den USA und in Europa im Verhältnis zu den zehn Prozent, die sie in der Spitze dort erreicht hatte, wieder drastisch gefallen ist und nahe dem Ziel von US-Notenbank und EZB liegt, wollte sie in Japan einfach nicht wirklich deutlich sinken. Der BoJ blieb nichts anders übrig als zu handeln.

0,75 Prozent sind für japanische Verhältnisse viel … und für die Carry-Trader auch

Anfang 2024 hob man den Leitzins von -0,1 auf +0,1 Prozent an und viele dachten: Das reicht bestimmt schon. Doch das tat es nicht. Im Sommer 2024 ging es auf 0,25 Prozent, Anfang 2025 auf 0,50 und zuletzt auf 0,75 Prozent. Das klingt zwar alles, als würde man da viel Rauch um nahezu nichts erzeugen. Aber die 0,75 Prozent im Leitzins sind der höchste Stand seit 1995!

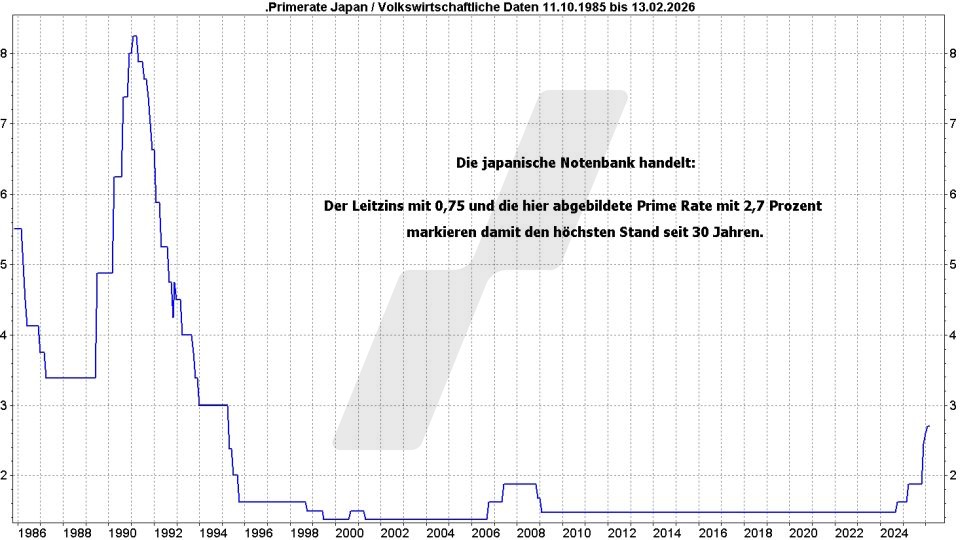

Der folgende Chart zeigt nicht den Leitzins, sondern die sogenannte Prime Rate, die sich eng an ihm orientiert und den Zinssatz für kurzfristige Bankkredite an beste Kunden abbildet. Sie sehen, dass die jetzt auf 2,7 Prozent gestiegen ist, lange Jahre lag man da um 1,5 Prozent. Gut ein Prozent mehr … na und?

Sicher, das wirkt harmlos, aber rechnen Sie sich das mal aus. Wenn Sie einen Kredit von einer Milliarde Yen ein Jahr mit 1,5 Prozent verzinsen müssen, kommen sie da auf 15 Millionen Yen. Bei 2,7 Prozent sind es aber 27 Millionen Yen … damit wird die Sache also gleich mal flotte 80 Prozent teurer. Und das ist eben nicht nur für japanische Unternehmen unerfreulich, sondern kann auch für die sogenannten Carry-Trader gefährlich werden. Wobei das Wort „kann“ deswegen unterstrichen ist, weil das bislang noch nicht passiert ist. Warum die Sache bisher gutging, dazu gleich, erst einmal zu der Problematik selbst:

Was sind „Carry-Trades“ denn überhaupt?

Ein Carry-Trade „trägt“ quasi Geld von einem Währungsraum in einen anderen, um speziell daraus einen Vorteil zu ziehen. Dabei sind Carry-Trades im Yen besonders beliebt, eben weil die Zinsen dort so niedrig sind. Was tun die „Carry-Trader“ konkret?

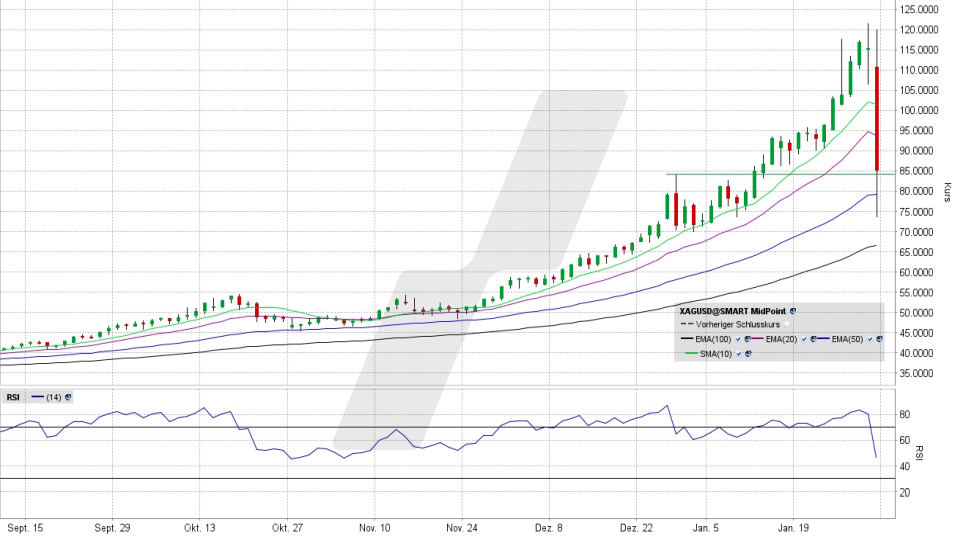

Sie nehmen einen Kredit in Yen auf, tauschen das Geld in eine andere Währung um und investieren dieses Kapital dann entweder in Anleihen dieses Währungsraums, die deutlich mehr Zins bieten, oder in Aktien. Beispiel: Man nimmt eine Milliarde Yen als Kredit zu 2,0 Prozent Zins auf, tauscht den Betrag in US-Dollar und legt diese dann zu 4,0 Prozent Rendite in US-Staatsanleihen an. Da das nach einer risikolosen Sache klingt, wurde und wird das von nicht gerade wenigen vor allem grossen Investoren auch gemacht. Die Sache hat aber einen Haken. Einen, der sich gnadenlos bis vernichtend auswirken kann … oder sich nie zeigt. Es kommt einfach drauf an. Worauf?

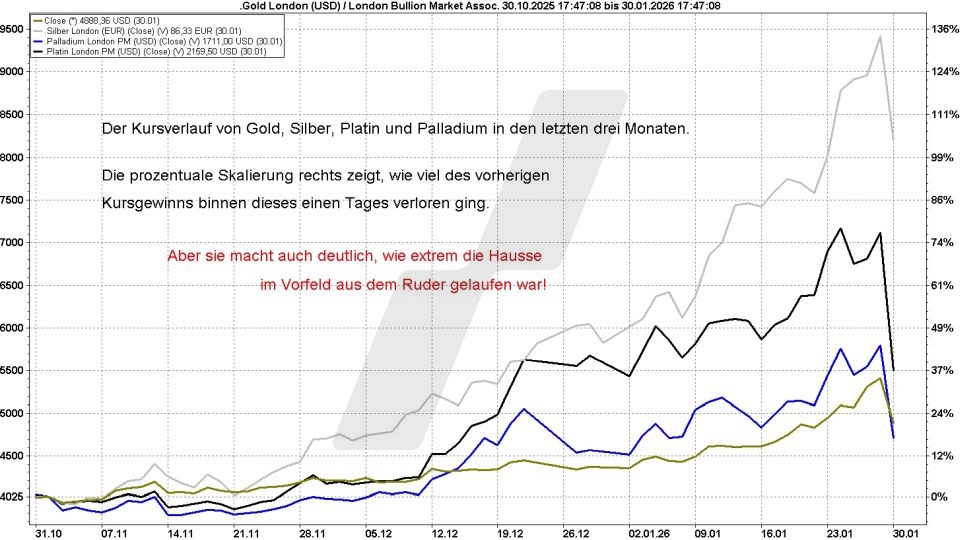

Auf die Entwicklung des Yen zu der Währung, in die man den Carry-Trade umgetauscht hat, meist ist das der US-Dollar. Der unten folgende Chart zeigt, warum dieser potenzielle Haken bislang nicht nur ignoriert wurde, sondern genau dieser Faktor die Carry-Trades noch zusätzlich befeuert hat:

Der Zins ist nicht entscheidend, die Sache hängt an der Entwicklung des Yen

Nicht nur die Höhe des Zinses ist also ein Faktor, der entscheidet, ob ein Carry-Trade zu einem lohnenden Geschäft wird, sondern auch die Entwicklung der beiden Währungen, meist neben dem Yen der US-Dollar. Rechnen wir das noch einmal mit der vorher in den Raum gestellten eine Milliarde Yen durch.

Klar ist: Wenn ein Yen-Kredit jetzt 3,0 statt vorher 2,0 Prozent Zins kostet, verringert sich die Gewinnspanne bei einer Anlage in US-Bonds mit 4,0 Prozent Rendite. Aber es wäre ja trotzdem noch lukrativ. Hinzu kommt indes der Faktor der Währung. Angenommen, man hat einen solchen Carry-Trade vor fünf Jahren, im Dezember 2020, gestartet und eine Milliarde Yen zu 2,0 Prozent aufgenommen und seither im Schnitt vier Prozent Zinsen im Dollar-Raum kassiert. Wie stellt sich der Gewinn dar, wenn man den Kredit jetzt zurückzahlt? Da lautet die Antwort eben: Es kommt drauf an. Darauf nämlich, was seither mit dem Wechselkurs Yen/US-Dollar passiert ist.

Der Chart zeigt, dass der Yen im Verhältnis zum US-Dollar in den vergangenen fünf Jahren kräftig an Wert verloren hat. Im Februar 2021 musste man 105 Yen für einen US-Dollar hinlegen, jetzt sind es knapp 153. Das heisst:

Für die eine Milliarde Kredit in Yen hat ein Carry-Trader im Februar 2021 beim Wechselkurs 105 Yen pro US-Dollar 9,52 Millionen US-Dollar hinlegen müssen. Zahlt er die eine Milliarde Yen heute zurück, bei einem Kurs von 153 Yen pro US-Dollar, würde ihn das nur noch 6,54 Millionen kosten. Zusätzlich zu dem Zinsgewinn hätte er also wegen des Abstiegs des Yen über die fünf Jahre hinweg einen Währungsgewinn von sagenhaften 31 Prozent eingefahren!

Aber was, wenn die Sache in die andere Richtung läuft und der US-Dollar/Yen-Kurs fällt, sprich man für einen US-Dollar weniger Yen bekommt? Dann würde es sehr schnell sehr gefährlich. Nehmen wir einmal an, der Zins für den Yen-Kredit betrug 1,5 Prozent, die Zinsrendite der vor fünf Jahren gekauften US-Anleihe lag bei 4,0 Prozent.

2,5 Prozent Zinsgewinn über fünf Jahre macht bei einer Milliarde Yen 125 Millionen Yen. Was wäre passiert, wenn der Dollar/Yen-Kurs nicht von 104 auf 158 gestiegen, sondern auf 80 gefallen wäre?

Dann müsste der Kreditnehmer bei Rückzahlung von einer Milliarde Yen 12,5 Millionen US-Dollar hinlegen, würde also gegenüber den Erwerbskosten von 9,52 Millionen US-Dollar knapp drei Millionen US-Dollar Währungsverlust hinnehmen müssen. Da helfen die 125 Millionen Yen Zinsgewinn, beim Wechselkurs von 80 Yen pro Dollar knapp eine Million US-Dollar wert, auch nichts: Die Sache wäre zum Waterloo geworden.

Je niedriger der Yen notierte, als ein Carry-Trade begonnen wurde, desto grösser ist aufgrund des Dollar-Anstiegs der letzten Jahre die Risikotoleranz gegenüber einem stärker werdenden Yen, einfach, weil man in den letzten Jahren einen komfortablen Währungsgewinn-Puffer erreicht hat. Aber wer ein solches Geschäft erst ab 2024 initiiert hat, in der Handelsspanne zwischen grob 140 und 160 Yen pro US-Dollar, hätte einen ziemlich kleinen Risikopuffer.

Niemand will einen starken Yen: Bislang geht die Sache noch gut

Niemand weiss genau, wie viel Geld über Carry-Trades im US-Markt liegt. Vor allem nicht, wo genau und wie aggressiv es investiert ist. Schätzungen bewegen sich zwischen 500 Milliarden und einer Billion US-Dollar. Das kann viel sein, wenn Carry-Trades aufgelöst werden müssen, weil Verluste drohen. An der New York Stock Exchange lag das durchschnittliche Handelsvolumen 2024 um 250 Milliarden US-Dollar am Tag. Da können ein paar Hundert Milliarden schon für grossen Druck sorgen, wenn sie in relativ kurzer Zeit abgezogen werden, um in Yen umgetauscht zurück an die Kreditgeber zu wandern. Wenn es denn passiert. Denn die folgende „Nahaufnahme“ der US-Dollar/Yen-Relation seit Ende 2021, die wie oben auch abbildet, wie viel Yen man für einen US-Dollar zahlen muss, zeigt:

Solange die US-Dollar/Yen-Relation die wichtige Unterstützungszone bei 140 Yen nicht unterschreitet, dürfte das Risiko, dass grössere Volumen bei Carry-Trades aufgelöst werden, überschaubar bleiben. Und bislang passiert das nicht, der Yen wird trotz steigender japanischer Zinsen nicht stärker, im Gegenteil. Zwar sehen wir ein volatiles Auf und Ab, seit die BoJ Anfang 2024 erstmals den Leitzins anhob. Aber eine Abwärtswende des US-Dollars, die dazu führen würde, dass man wieder deutlich weniger Yen für einen US-Dollar bekommt, die ist bis jetzt ausgeblieben, trotz steigender Leitzinsen in Japan und fallender in den USA. Ist das logisch?

Logisch ist es nicht, denn auch, wenn die USA immer noch einen markanten Zinsvorteil aufweisen, er wird eben kleiner, das sollte den Yen eigentlich stärken statt ihn zu schwächen. Aber es ist andererseits nicht wirklich überraschend, denn: Niemand will momentan einen starken Yen.

Denn der würde zwar die Importpreise für Rohstoffe und andere Waren aus dem Dollar-Raum und anderen Währungsräumen drücken und dadurch den Inflationsdruck mindern. Aber er würde auch, wie eingangs erwähnt, die Exportperspektiven unter Druck setzen. Die Produktion von internationalen Unternehmen in Japan würde teurer, die Investitionen dort weniger lukrativ. Zugleich würden Importe aus dem Ausland, vor allem aus den USA, billiger und stärker mit den heimischen Waren konkurrieren. Und man müsste fürchten, dass die japanischen Banken allerhand an Kreditvolumen einbüssen, das aus dem Ausland generiert wird und als Carry-Trade-Kredite so lange Zinsgewinne einbringt, solange die Darlehen nicht wegen eines stärker werdenden Yen aufgelöst werden.

Könnte die neue japanische Politik ein Carry-Trade-Risiko werden?

Aber was ist mit der neuen Regierung? Die seit Herbst im Amt befindliche, neue japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat sich auf die Fahne geschrieben, die Wirtschaft entschlossen anzukurbeln. Mehr Wachstum birgt Inflationsrisiko und damit auch die Möglichkeit, dass die japanischen Leitzinsen und mit ihren die Zinsen für Kredite weiter steigen – oder?

Das ist zwar so. Aber das wird eher nicht sofort passieren. Zudem würde das bereits laufende Carry-Trades – und nur deren Auflösung könnte eine Lawine in Gang setzen, die zu einer Welle an aufgelösten Investments in US-Anleihen, US-Aktien und Positionen in anderen Ländern mit stabilen Währungen führt – nicht betreffen, weil deren Verzinsung ja bei Abschluss des Kredits festgelegt wurde. Dass da dann mittelfristig weniger neue Carry-Trades entstehen, kann zutreffen, das würde aber die aktuellen Positionen nicht tangieren. Und diese neue Wirtschaftspolitik hat ja noch eine andere Auswirkung – und zwar auf den Yen:

Denn noch mehr Schulden seitens des ohnehin dramatisch hoch verschuldeten japanischen Staats schwächen tendenziell eine Währung, weil eine solche Vorgehensweise als riskant angesehen wird … im Moment gleichen sich die Erwartungen von mehr Schulden, aber höheren Kreditzinsen in Bezug auf die US-Dollar/Yen-Relation daher aus, so dass ein Ausbruch der Währungspaars aus der entscheidenden Zone zwischen 140 und 160 Yen pro US-Dollar bislang ausgeblieben ist.

Aber bedeutet der Umstand, dass die bisherigen Leitzinsanhebungen und die Erwartung einer veränderten, japanischen Wirtschaftspolitik die Carry-Trades nicht unter Wasser gedrückt haben, dass es auch so bleiben muss?

Das heisst es nicht. Sollten erste grosse Adressen die Gunst der Stunde eines jetzt noch grossen Währungsgewinns durch den bislang weiterhin schwachen Yen zum US-Dollar nutzen und aussteigen, könnte das jederzeit eine Lawine in Gang setzen. Das muss nicht so kommen, aber man sollte besser im Hinterkopf behalten: es kann. Eine entscheidende Zone, deren Bruch das Lawinenrisiko immens erhöhen dürfte, liegt bei 140 Yen pro US-Dollar. Behalten Sie diesen Bereich im Auge!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

Der Inhalt dieses Artikels wurde erstellt am 13.02.2026 um 9:25 Uhr. Wir beabsichtigen, diesen Artikel mindestens alle zu aktualisieren.

Sie möchten ein Depot für Ihre GmbH, AG oder UG eröffnen und Betriebsvermögen in Wertpapieren anlegen? Informieren Sie sich jetzt über unser Wertschriftendepot für Geschäftskunden: Mehr zum Firmendepot über LYNX